未病治(みびょうち)とは?

病気になってから治療するのではなく、病気になる前の段階で手を打つ。これが東洋医学における「未病治」の考え方です。

『黄帝内経(こうていだいけい)』という中国最古の医学書には、「上工(最も優れた医師)は未病を治す」

と記されており、古代からすでに「予防こそ最良の医療」と位置づけられていました。

現代では「予防医学」「セルフケア」「健康寿命の延伸」といった言葉で語られる内容に近いものですが、東洋医学の「未病治」はより生活全体に根ざした、総合的なアプローチが特徴です。

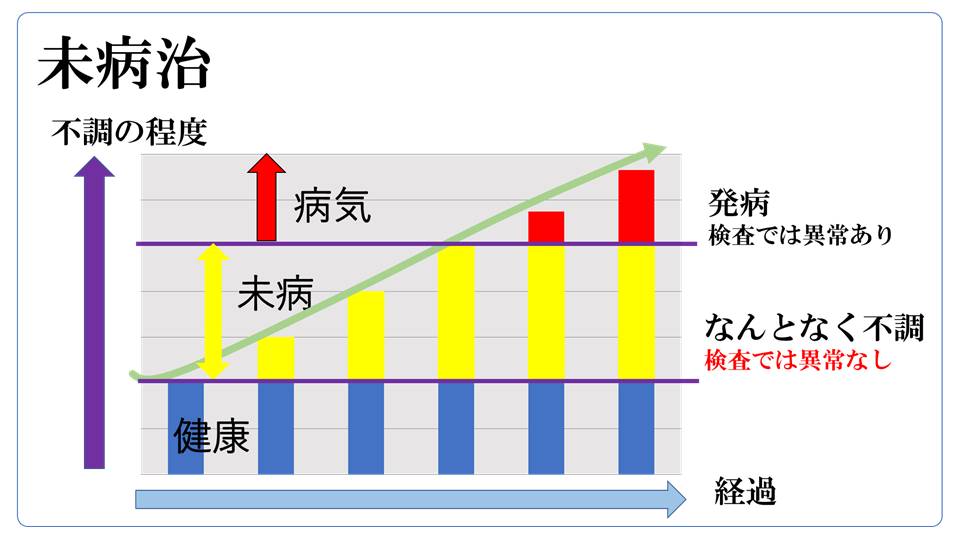

未病とはどんな状態?

「未病」という言葉は大きく二つに分けられます。

-

健康と病気の間のグレーゾーン

検査で異常は見つからないけれど、疲れやすい、だるい、食欲がない、冷えや頭痛などが続く状態。 -

軽い不調が進行して病気に傾きかけている段階

高血圧予備軍、糖尿病予備軍など「このまま放っておくと病気になる」状態。

つまり、未病とは「病気ではないけれど健康でもない」揺れ動くゾーンを指します。

なぜ今、未病治が重要なのか

-

生活習慣病の増加

高血圧・糖尿病・脂質異常症などは、発症前の段階でのケアが極めて大切。 -

ストレス社会

自律神経の乱れ、睡眠障害、慢性的な疲労は、病気に発展する前の典型的な未病。 -

高齢社会

「病気になってから治す」では遅く、健康寿命を延ばすには「未病治」が不可欠。

現代医療は「異常値になってからの治療」に強みを持ちますが、その前段階を支えるのが東洋医学の得意分野です。

東洋医学で行う未病治の具体例

① 鍼灸

-

自律神経を整え、ストレスや不眠を改善

-

血流を良くして冷えや肩こりなどを緩和

-

経穴(ツボ)刺激で内臓機能をサポート

② 薬膳・食養生

-

季節に合った食材で臓腑を養う

例)秋は「肺」を潤す白い食材(梨・百合根・れんこん など) -

体質に合わせた食養生で「気血水」の巡りを調整

③ 生活習慣・養生法

-

睡眠:早寝早起きで「陰陽のリズム」を整える

-

運動:激しい運動よりも、気の巡りを良くする太極拳や散歩が有効

-

呼吸:深くゆったりした呼吸で自律神経を安定させる

未病治の現代的意義

現代医学では「一次予防(病気になる前に防ぐ)」として、ワクチンや健康診断が行われています。

未病治はこれをさらに広げ、「日々の生活そのものを整える」点に大きな特徴があります。

つまり、

-

西洋医学:病気の診断・治療・検査で守る

-

東洋医学:生活習慣・体質改善・自然治癒力で守る

両者を組み合わせることで、より確かな予防と健康維持が可能になります。

まとめ

未病治とは、東洋医学の予防の智慧。

「病気になってから」ではなく「なる前に整える」ことが、健康寿命を延ばし、毎日を快適に過ごすためのカギとなります。

ちょっとした疲れや不調も、体からのサイン。

鍼灸・薬膳・養生法を通じて、自分の心身に早めに向き合うことが、未来の健康を守る第一歩です。